カテゴリー『 ( 2. 日々 寄り道探訪 ) 』の記事

弊社が施工させていただいた大津市の釜ゆでパスタ&甘味 凛じろう様。

昨年末、開店お祝いと吟優舎メンバーの交流を兼ねて、一同でお食事に伺いました。

フォレオ大津一里山

フォレオ大津一里山

お店は大津市の商業施設「FOLEO」の中にあります。

施設ホームページ➡︎

https://otsu.foleo.jp/

凛じろう様インスタグラム↓

開店日のお昼どき、少し早めの時間に伺いましたが、すでに開店待ちのお客様が!

特にオープンの告知はされていなかったそうですが、改装中の様子を見て、オープンを心待ちにされていたお客様も多かったのではないでしょうか?

滋賀県の方は新しいものに敏感で、新店情報もよくご存知なようです。

お祝いのお花がずらりとたくさん並んでいます。

さて、凛じろう様は「お箸と蓮華でいただく種類豊富な和パスタと自家製わらび餅の専門店」。

「大釜でグラグラとゆでる踊るパスタを歯ごたえプリプリのアルデンテでご提供します」ということで、キッチンには大釜が設置されています。

なぜ釜がこんなに大きいの?

なぜ大釜でゆでるとパスタがおいしくなるの?

そう思う方もいらっしゃるのではないでしょうか…そこでお店の方にお伺いしてみると

✔︎釜が大きく底が丸くなっているので、お湯の対流が起こり、麺が踊るようにゆで上がる

✔︎大釜なので麺を入れても温度が下がりにくく一定の温度でゆでられる

これこそがアルデンテの秘密!

普通の鍋でゆでるよりも、格段にぷりぷりの食感に仕上がるのだそうです。

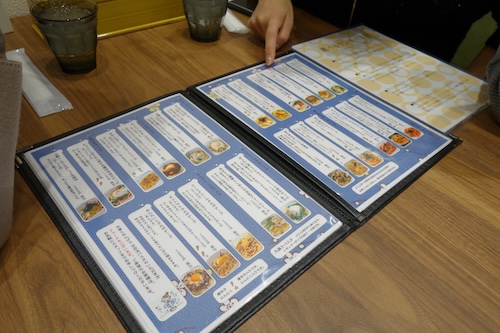

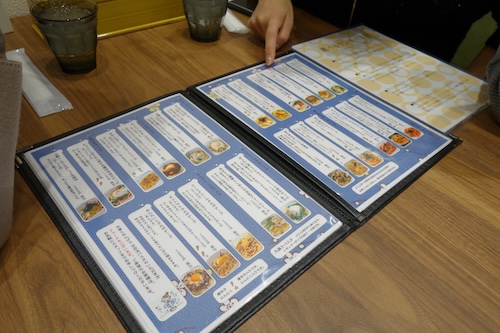

パスタ選びに夢中の吟優舎の女性スタッフ陣。

種類が本当にたくさんあって、どれもおいしそう…選びきれません!

わたくし広報担当者もとても迷いましたが、

湯葉を使った京都風の「めんたいこと湯葉としめじの青じそ風味」に決定。

さっそくいただくと…

大釜でゆでられた麺は、食感がもっちもちで、とても食べ応えがあります!

適度なオイルのコクがあり、明太子の塩けやわさびや青しそといった和風の香りが効いていて、風味抜群。大変おいしくいただきました。

お箸で食べられるのも安心感があり、うれしいですね。

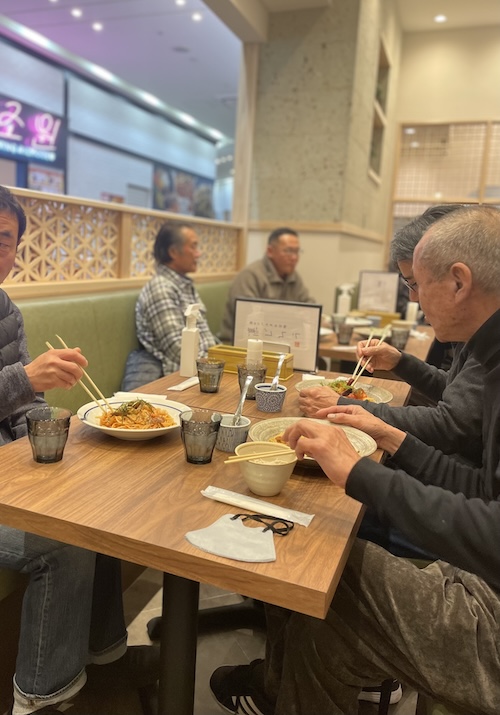

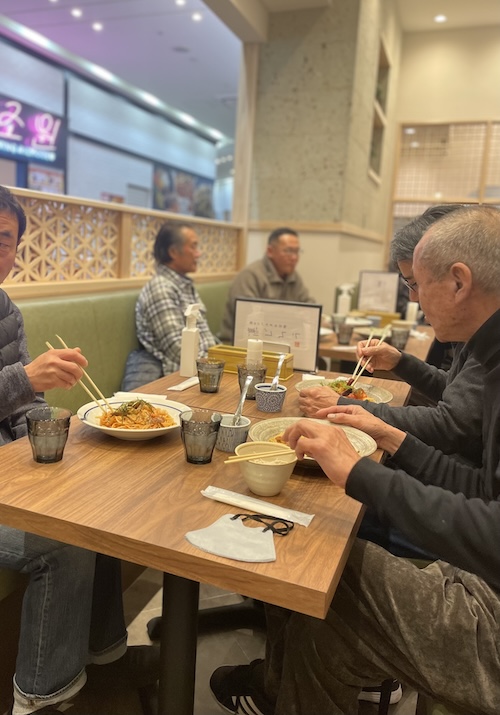

施工を担当した大工たちもパスタをぱくぱく。

凜じろう様でぜひ食べたいもう一つのメニューが、こちらの「わらび餅」です。

ボリュームたっぷり。

ボリュームたっぷり。

わらび餅は既製品ではなく、店内でていねいにこねて作ってらっしゃる自家製だそうで、もちもちとした食感が際立つ本格派。

きなこたっぷりのわらび餅に、黒蜜をかけていただきます。

香り高いコーヒーとの相性は抜群!

お食事はもちろん、スイーツや飲み物だけのお客様も大歓迎だそうですので、ぜひ皆さま足をお運びください。

その際、吟優舎が手がけた店内もご覧いただけますと幸いです。

お腹いっぱいになったところで、記念撮影なども。

吟優舎スタッフにとって、大変おいしく楽しいひとときになりました。

2024年に向けての英気が養われた気がします。

凛じろう様、お忙しいところ快くお迎えくださり、誠にありがとうございました!

Yahooニュースにも凛じろう様が取り上げられました。ぜひご覧ください。

→yahoo!ニュース記事へ

blogged by 黒川京子

2024年1月26日 4:20 PM |

カテゴリー:気になる出来事、気になるお話 |

コメント(0)

【※写真をクリックすると、拡大されます。】

少し前の話題です。

道の途中で見た、桜の花をどうぞ。

(4月)桜花と川辺

2015年の桜花期は、お花見日和を逃しそうな雨天が続きまして。

(4月)桜木

貴重な晴天日、桜の下に大勢の方が足を止め、

カメラを向けておられました。

(4月)桜花アップ

いい天気です!

(4月)桜の幹

まるで墨絵のよう。

(4月)花びらと鴨

水面(みなも)の花びらを追いかける?鴨の姿も。

(4月)鴨

春の夕暮れは早く、残照に包まれていきます。

(4月)桜

心なごむ、穏やかなひとときでした!

皆様は、どんな春を過ごされたでしょうか?

おつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

2015年5月13日 3:35 PM |

カテゴリー:2015年5月11日 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

11月半ば、京都の紅葉が今年最高潮になる時期に

友人と二人で大文字山にハイキングへ行ってきました。

タイトルは、見栄を張って、「登山」と書いてしまいましたが、

大文字山は、京都の山の中では、

おそらく最も初心者向けの登山コースです。

「ハイキング」が適切な表現かもしれません!!

山科安朱 毘沙門堂

今回は友人のお勧めで

北側の山科から登ることに。

スタートは、安朱(あんしゅ)の毘沙門堂(びしゃもんどう)です。

山科安朱 毘沙門堂

美しい紅葉を目しながら

快調に脚を進めます。

杉林

杉林

20mを超えそうな杉の林を見て

テンションも上がります。

山登りなんて、

気が付けば、15年ぐらいぶり!!

いろんなことを思い出しながら

歩を進めていきます。

静寂

山頂に向かう坂道を振り返って見た杉林、

その静寂の美しさに心を洗われる思いでした。

大文字山山頂 465m

大文字山の山頂です。

山頂は、皆さんもよくご存知の送り火の点燈(てんとう)場所より

さらに上に位置しています。

大文字山山頂

中央上部にうっすら見えるのは

大阪市内のビル群です。

今年3月のオープンで話題になった「あべのハルカス」も

肉眼で確認できます。

大文字山西斜面地(パノラマ)

山頂から歩いて10分ほどで

銀閣寺の上にある右大文字に到着です。

大文字山西斜面地

大文字山西斜面地

大文字山西斜面地

すすきを見た(気付いた?!)なんて、何年ぶりでしょうか?

いつの間にか、すっかり秋になっていたことを

実感できたハイキング。

自然にゆったり身を委(ゆだ)ねる

爽快な一日でした。

大文字山西斜面帰路

帰りは、山頂で知り合った大文字山に

毎日登っているらしい?!

とっても親切なおじさんのお勧めで

鹿ケ谷(ししがたに)に出るという道を下ってみました。

銀閣寺近くの銭湯

最後に

銀閣寺近くの小さな銭湯で汗を流しました。

忘れていた何かを思い出すような

良い一日でした!!

友人の植村さんに感謝ですm(_ _)m

Blogged by 松山 一磨(いつま)

2014年12月5日 10:32 AM |

カテゴリー:2014年12月5日 |

コメント(0)

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

建築こぼれ話 その2

「古家の土壁からは虫が出るの?」

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

今回の物件にも土壁がありましたが、別件で、

「しっくい壁の割れ目の土から虫が出てくるのでは?」

と、友人に相談されたことがあります。

結論から申しますと、虫はまずあり得ません。

壁自体が無くなるほど割れていなければ。

日本でのしっくい壁とは、壁の表面仕上げであり、

屋内で歩く時の振動でヒビが入りやすい下側の角が、

よく三角形に割れます。

また、古いしっくい壁が自然にはがれ落ちてしまい、

内部の土壁がむき出しになることもあります。

しっくい壁の寿命は、次の日〜百年以上まで、

塗った人間の腕次第だそうです。

プロの左官職人の目安は約10〜30年位でしょうか。

さて、内部の土壁の土ですが、じつは…

「現代の家造りに土壁が採用されにくいのは、時間を省くためだ」

と言う職人もいるほど、大変な手間がかかっているのです。

家一軒分の土を、建てる前に準備したという、

昔のやり方をざっくり説明いたします。

まず、土を、編み目の細かいザルでこしてサラサラにします。

大量の水と刻んだ稲ワラを加えて混ぜ、水がヒタヒタのまま

容器か掘っておいた穴に貯めてフタをして寝かせます。

半年〜1年後、ワラが腐って繊維になるころ、水加減を調節して

クワやシャベルで丁寧に練り上げ、やわらかい粘土状にしてから

竹を編んで作った壁芯(竹小舞:たけこまい)に塗り重ねます。

「鉄筋コンクリート」ならぬ「竹筋土壁」であり、

竹を芯にすると壁の強さが驚くほどアップします。

土は、水攻めの後、練り上げ工程ですり潰され、乾燥すれば

岩のように固くなりますから、虫は近づけません。

土壁は土に見えますが、製法を見ればむしろレンガや

コンクリートに近いと言えます。

地面にある土と、土壁との違い。

「レンガやコンクリートから虫が出てきますか?」

これが、答えの代わりになると思います。

おつきあいいただき、ありがとうございました!

Blogged by 小川 還

2013年5月5日 10:17 PM |

カテゴリー:2013年5月5日 |

コメント(0)

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

建築こぼれ話 -その1-

「歌舞伎門(かぶきもん)ってなあに?」

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

今回のブログにでてきましたが、

そもそも歌舞伎門(かぶきもん)とは、どんな門でしょう?

なぜ歌舞伎なのか、起源を調べてみますと…、

昭和時代にできたお洒落な門の呼び方、でした。

歌舞伎の舞台で、役者が出てくるような立派なお屋敷の門に

なぞらえた言葉のようです。

古建築学には、同じ読みの『冠木門(かぶきもん)』があります。

冠木(かぶき)とは、2本の柱の上に1本の横木を渡し、柱を貫通

させた形をいいます。「井」の字の上半分と似ています。

かつては神社や武家屋敷の勝手口によく見られたそうで、

さらに上に屋根をとりつけることもありました。

それが明治時代ごろより習慣が変わり、屋根無しの場合のみを

指すようになったそうです。

古建築の学術的な「冠木門」

ですから学術的には、冠木の形では無く屋根瓦がのった

今回の門は、『数奇屋門(すきやもん)』といえますでしょうか。

お屋敷や茶室の主人が、お客様をお迎えするために自由に

趣向を凝らした門は、『数奇屋門』と呼ばれています。

門と塀だけなのに、奥が深く底が知れません。

構造にも、知恵と工夫があります。

強い風で、カサが飛ばされたことがありませんか?

屋根も、上向きの風を受けているそうです。

吹きとばされるカサ、とばされそうな門

そのため、昔から、門と塀を建てる際には、

屋根が飛ばないよう、各木部は慎重に加工して組み合わせられ、

倒れないよう、門と塀を「コ」の字に配置して踏ん張れるようにし、

土台が腐らないよう、土中には砂利を入れ、基礎の石を重ねて

水はけを良くしてから、門柱を立てていました。

約100年前の門が保たれているのは、それ以前に編み出された

このような知恵と工夫とがあったからなのです。

おつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

2013年4月7日 8:17 PM |

カテゴリー:2013年4月7日 |

コメント(0)

次のページ »