『 2022年06月 』の記事

いよいよ現実的な工事のスタートです。

解体からのスタートになりますが、解体に先駆けて

①電気配線を絶縁し、仮設電源を設置

②給排水管の閉栓を行います。

解体を進めながら、現状を確認していきます。解体することで、プラン段階ではわからなかった事が多数露出してきます。

状況に合わせて、解体位置や範囲を変更し、より良いプランになるように調整をしていきます。

これは現場でしか出来ない、机上では分からない大変重要な作業です。

工務店は概して、机上寄り(設計重視)か現場寄り(設計も作業をしながら決めていく)のいずれかに偏りがちです。

しかしながら、設計はいわば冒険における地図やコンパスのようなもの。難解な問題を解くための方程式のようなものです。

それ無しにスタートするのは、危険極まりないというのが、真実です。

また現場に偏りがちな工務店は、なんとなく『海賊』か『武者集団』のようなイメージがあります。勇ましく、頼りになりそうですが、結果、力ずくなところも生じてきますので、精密さと繊細さに欠けた完成になる可能性が高いように思います。

やはり、その両方を兼ね備えることが必要だと思います。

blogged by 松山一磨&安井加奈

2022年6月25日 10:54 PM |

カテゴリー:( 1. お知らせ ) |

コメント(0)

この工事は、日常のお寺のお勤めも行いながら、またご住職様ご家族が住みながらの工事になります。

施工場所は大変狭いので、木材加工など現実的な作業スペースが別に必要ですが、建物内部にはそのスペースが有りません。

梅雨の時期にスタートしますので、雨対策も必要です。

本堂横、施工場所にアクセスし易い場所に、巾3m×長さ6mのテントを設置しました。

梅雨に引き続き、暑い夏が訪れます。

日陰にもなり、作業効率もアップしそうです。

以前、このブログ(2022.1.9堺妙法寺芳名板)でも言及しましたが、工事本体と同じくらい大切なことが、工事前の準備です。

この準備を怠ると、工事スタート後に様々なトラベルが発生し、作業効率と職人さん達の士気も下がり、問題が集積していきます。

そして工事の失敗や事故、延いては工期の遅れへと繋がっていくことになります。

私たち工務店はとかく、『大変だ』という言葉を使い、その失敗や工期の遅れを現場状況や天候の所為(せい)にしがちですが、多くの場合は、この準備不足が起因しているように思います。

blogged by 松山一磨 & 掛水梨華

2022年6月22日 11:08 AM |

カテゴリー:( 1. お知らせ ) |

コメント(0)

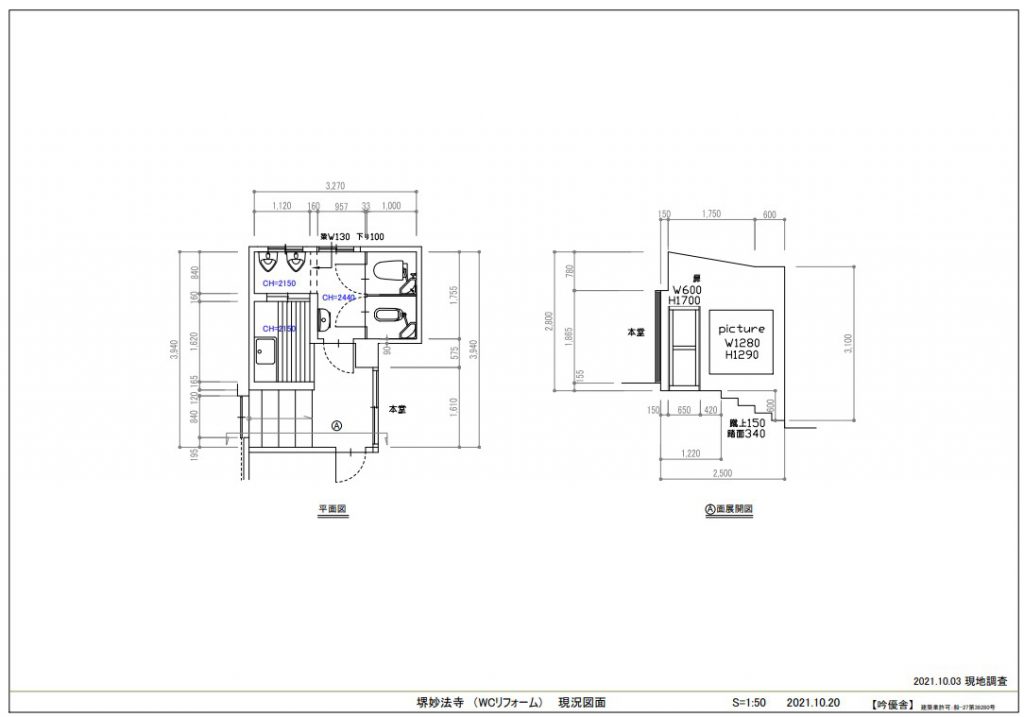

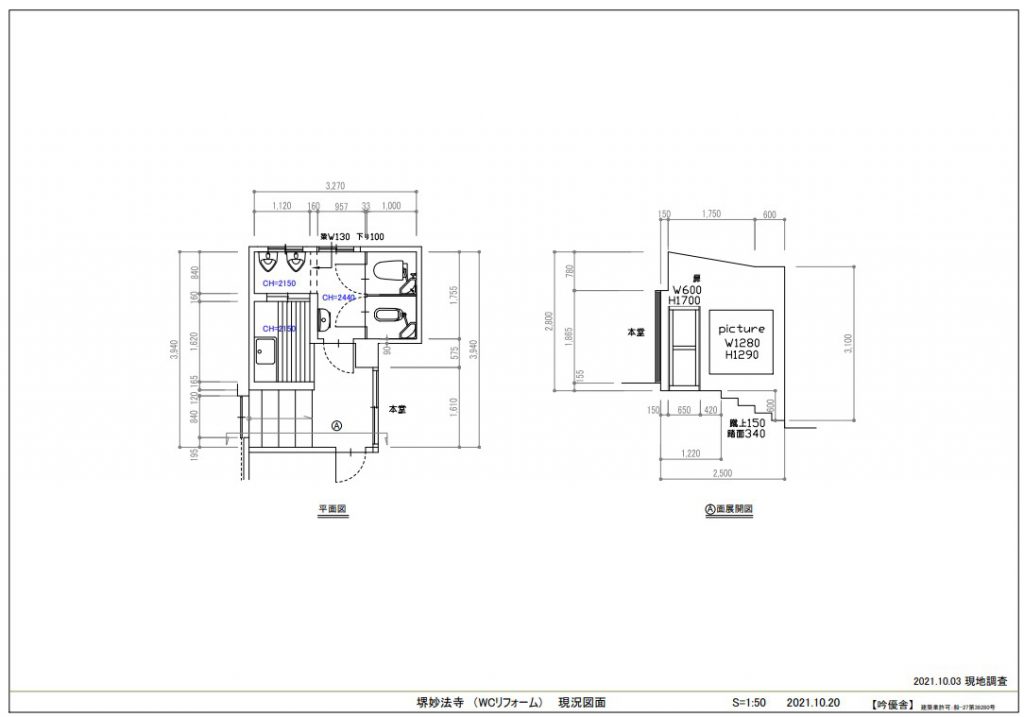

去年(2021年)9月にお問い合わせを頂いた堺妙法寺様の御手洗いのリノベーションがスタートします。

『御手洗いの工事』というものの、デザイン性と仕様、ゾーニング設計においては、一筋縄ではいかない大変難易度の高い工事です。

概して、ある程度の規模がある方が、設計的にも、施工的にもやり易いということが、現実です。

今回のように、大変狭い空間での工事、増して沢山の要望と制約が内在する工事では、如何に窮屈さや不便さを感じさせない設計と施工が出来るかが最大の争点になります。

工事前の現況図面

工事後のプラン図面

blogged by 松山一磨 & 掛水梨華

2022年6月16日 3:50 PM |

カテゴリー:( 1. お知らせ ) |

コメント(0)