下京区六条『大正ロマン数寄屋造りの町家リノベーション』vol.1

京都市に残っている町家は、都市化や近代化の影響により年々減少する傾向にあります。

一方で、まだまだ現役の町家も見られます。

他の区に比べて町家がまだ多く残っているといわれる下京区。

六条通にほど近い、大きな京町家のリノベーションを承りました。

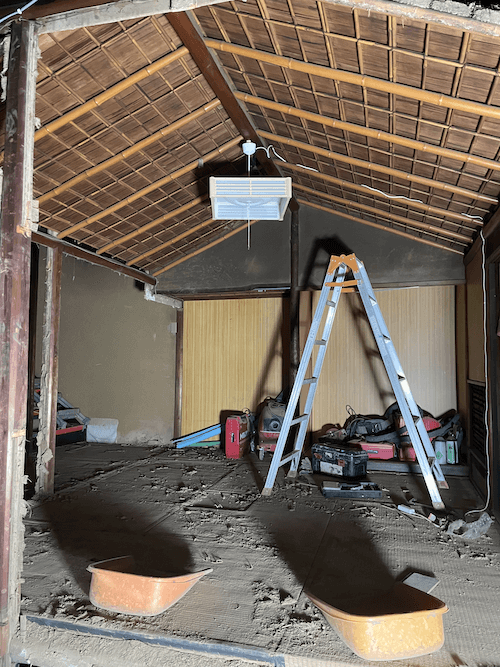

現場では、すでに解体工事が進んでいます。

100年以上の歴史がある立派な町家です。

解体の途中で貴重な意匠がいくつか見つかりました。

今回は、その一部をご紹介いたします。

◆茶室跡

玄関を入った土間の横。

屋根のような天井が見られます。茶室(数寄屋)だったようです。

「数寄屋」や「数寄屋造り」は、もともとは茶の湯を行う建物を指しますが、現在は高級和風建築を指す場合もあります。

◆囲炉裏跡

石で囲われたこちら。

詳しくは分かりませんが、おそらく囲炉裏の跡だと思われます。

「囲炉裏跡かとも思いましたが、比較的新しめに見えますので、もしかしたら豆炭を使った掘りごたつ跡かも?推測の域は出ませんが…」と設計士談。

◆防空壕跡

和室の下に隠れていた、地下に降りる小さな階段。

どうやら、防空壕のようです。

築100年を超える町家では珍しくないようで、大工によると「古い町家にはよく見られるんですよ」とのこと。歴史を感じさせます。

◆碍子(がいし)

1階の天井を取ると、古い電線とそれを支える陶器製の碍子(がいし)が現れました。

「碍子」とは電線を支えるための器具で、火事にならないよう陶器で作られていました。

昭和30年ごろを境に減っていったようですが、古い町家では軒下や天井に残っていることがあります。

◆嫁隠し

町家を貫く土間「ハシリ」の中ほどに設置される衝立(ついたて)、「嫁隠し」。

「これより奥はプライベート」の目印と言われています。

数々の珍しい意匠が残っていた京町家。

施主様ご家族が住みやすいようにリノベーションしてまいります。

blogged by 黒川京子

2024年8月15日 4:12 PM | カテゴリー:( 1. お知らせ ) | コメント(0)