『 最近の記事 』

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

(after)洋のリビング ・吹き抜け

杉皮塀のある町家、完成編【 後半 】をお届けいたします。

※過去ブログへ → VOL.1・ VOL.2・VOL.3・ VOL.4・ VOL.5)

写真は、キッチンから見た洋のリビング。

(after)玄関内周り

天井を撤去し、屋根に天窓を造作しました。

吹き抜けにすることで、大きな梁や柱、勾配の屋根裏が見え、

変化に富んだ空間が創り出されました。

そして天窓からの光がさらにその変化に彩(いろどり)を添えてくれます。

このお屋敷ならではの美しさが際だったように思われます。

(after)吹き抜け 〜02〜

夕暮れの陽光が、天窓から吹き抜けへ差し込み、

様々な梁影を映し出し、退屈しません。

ちなみに上部の丸太の梁は、以前から有った古いもの。

下に見える角材の梁は、デザインと補強を兼ねて造作した新しいものです。

見た目には、どちらも元々有った古い梁に見えますが・・・。

(after)両開き窓を引戸に改造

リビングスペースの両開き窓は、

新しく外格子を取付け、そのまま引戸にリフォームしました!!

既存の開き窓の建具に溝加工を施し、納めています。

(after)アンティーク戸

室内各所に大正から昭和初期製造のアンティーク扉を設(しつら)えました。

扉の向こうは、和のリビングスペースです。

(after)和のリビングスペース

変色がなく、肌触りの優しい和紙の市松畳

オリジナルの京唐紙(からかみ)

新規造作のコンパクトでかわいい書院

個性豊かな和のリビングスペースの完成です。

(after)隠れ家的な書斎

押入の隣には、奥様の強いご要望であったミニマムな書院が完成しました!!

幼いお子様の様子を見ながらササッとメールを書いたり、本を読んだりと・・・

隠れ家のような空間で、作業にも集中できそうです。

(after)京唐紙(からかみ)の襖

襖(ふすま)は、伝統ある京唐紙(からかみ)へ貼り変えました。

柄(がら)はもちろん、紙色、紙質まで選んで、昔ながらの版木を使っての職人の手で作られる京唐紙です。

一点しか存在しない本物の逸品です!!

(after)新しい階段

さあ、二階へどうぞ。

階段は傾斜を緩(ゆる)くし、お子様が登りやすいように

段数を増やしています。

手摺(てすり)も大工造作で製作したオリジナルです。

(after)2階の洗面 〜01〜

町家イメージの洗面台の完成です!!

右のアンティーク戸(二階トイレ入口)とのバランスを考え、

この家の風格に合う、”渋さ”のあるデザインに。

陶器製の洗面ボウルが載(の)る天板は、一見(いっけん)、木の板に見えますが、

水の変色や腐れを考慮して、木肌色の陶器タイルを採用しています。

(after)2階の洗面 〜02〜

(after)2階の洗面 〜03〜

照明・鏡・陶器製洗面ボール・タイルなどは、

『 大正期の町家の 趣(おもむ)き 』を表現するように、

設計デザイン担当者が現場で実際の色や風合いを確認して選んだものです。

(after)和室の押入棚

一階和室の押入。

ここは二つあった階段の一つを撤去して収納にリフォームしたもの。

施主様のご要望をお聞きして、従来の中段のみの押入でなく、

洋服ダンス代わりにも使えるように

可動式の棚やネクタイハンガー、ズボンハンガー、パイプハンガーを設置しました。

(after)ウッドデッキバルコニー 〜01〜

一階キッチンの屋根上に空中庭園さながら!? 広いウッドデッキバルコニーを新設しました!!

正面にある目隠しの塀は、手前と奥に縦板を交互に並べて造作した

菖蒲張り(あやめばり)という和の木工仕上げです。

視線を遮(さえぎ)り、風を通します。

(after)ウッドデッキバルコニー 〜02〜

お子様が簡易プールに入って遊んだり、

外でちょっとした軽食をとったりできるように、

ここにもかわいいタイル仕上げの手洗い場を設置しました。

さて、最後のお掃除が済み、メンテナンスの日まで、

私達スタッフはこの家とお別れです!

築80年以上の風雅なお屋敷。

この家を引つ継がれた若きオーナー様のセンスと往時の細やかな

彫刻や加工が施された素敵なデザインのコラボレーション(融合)。

新たな80年間を超えて、また次に受け継がれていくことだと思います。

弊社の建築とデザインは、完全な復元ではありません。

残すべき良きものは残し、新しい部材が馴染むよう、

設計デザイン担当者と職人が奮闘した結果が、こちらのお屋敷です。

いかがでしょうか?

最後になりましたが、

ご信頼いただき、その多くを私たちにお任せくださった施主様に

心から深く、お礼を申し上げます。

誠に有り難うございました。

こちらの『杉皮塀のある町家』 は、弊社のホームページの

『 ピックアップ施工事例 Before&After 』にて、工事前と完成の様子を

詳しく確認することが可能です。

よろしければ、合わせてご覧ください。

『 ピックアップ施工例 』

(→ コチラ http://www.ginyusya.com/pickup/detail_08.html)

おつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

( 監修 : 松山 一磨)

2014年3月16日 10:53 AM |

カテゴリー:杉皮塀のある町家 VOL.6 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

(after)門周辺 〜01〜

杉皮塀のある町家、ついに完成編、前半をお届けします!!

(※過去ブログはコチラ→ VOL.1・ VOL.2・VOL.3・ VOL.4)

では、お邪魔いたします! m(_ _)m

(after)門周辺 〜02〜

最初の改修は、傷んだ歌舞伎門と杉皮塀からスタート。

左は従来の塀、右は弊社にて新しく造作した塀です。

(after)左/門から、右/玄関前から

背の高さで両側に濃い色があると圧迫感があるため、

設計デザイン担当者のアイデアで、

杉皮塀の一部を、白い漆喰壁にしました。

下部も従来より高めの位置で杉皮をカット。

結果的に、水仕舞いも良好に。

(after)玄関周り 〜01〜

左手の表玄関は格式ある昔のスタイルのままで残し、

右手の裏玄関を通常使う玄関として、リフォームしました。

(after)玄関周り 〜02〜

玄関を一歩入ると…

(after)裏玄関 兼 勝手口の天井

照明のアンティーク風ガラスシェードから反射し、

光の断片があちこちに漂います。

(after)玄関土間のモザイクタイル完成

(after)モザイクタイルのアップ

足元の土間には、カラフルな陶器製モザイクタイルを

埋め込みました。

(after)玄関内部

広い式台の上に、大容量の下駄箱をオーダーメイドし、

室内との境にはアンティーク戸を設置。

式台のフローリングは、フランス製の松材で波型加工された珍しいもの。

(after)玄関から見る

町家独特の天井の低さを解消するため、

玄関ホールから室内に入ってすぐのところに位置するリビングの天井を吹きぬけにしています。

見えている建具はすべて、大正から昭和初期に製作されたアンティーク建具を再利用したものです。

ちなみに左手のガラス戸は、この家の二階に有ったものを移動し、再利用しています。

(after)アンティーク照明

室内や廊下、トイレにも、アンティークをイメージした照明を

ふんだんに取り入れました。

(after)キッチン 〜01〜

リビングの隣は、ダイニングキッチン。

既存のシステムキッチンの収納部をリフォームし、

木目調に。

取手はすべてメタル製取手にリメイクしました。

壁面にはレトロイメージの陶器製モザイクタイルを施工しました。

(after)キッチン 〜02〜

中央にあるステンレス天板のキッチンカウンターは、

弊社のオーダーメイドで造作したもの。

左の大きなアンティークガラスの飾り窓からは、

玄関からの出入りはもちろん、

リビングにいる家族の気配を感じられ、

反対側のご家族もキッチン内の様子を知ることができます。

(after)キッチン 〜03〜

カウンターは、リビングからのお客様の視線を隠す

衝立(ついたて)でもあります。

背面の棚には、炊飯器や魔法瓶等を収納できるよう

にスライド棚を2カ所もうけ、コンセントを設置。

パンをこねたり、軽食をとったり、料理本を開いたり…

毎日楽しみながら使っていただいているご様子です。

さて、次回ブログでは、吹きぬけのリビングへ戻り、先をご案内いたします。

続編の「完成編!後半」 お楽しみに!!

弊社では、経験をつんだ設計デザイン担当者が改装中に

現場での造作の仕上がりをチェックし、吟味します。

そのたびに、色彩と空間とお客様がご要望されている

インテリアのイメージを再検討し、

ベストな状態へと修正する体制です。

完成編!後半でも、これまでご案内した工事中の風景が

どのように変化してくか、ご確認していただけます。

こちらの『杉皮塀のある町家』 は、弊社のホームページの

『ピックアップ施工事例』で ’ before & after ‘ を比較した

写真記事としてまとめてあります。

合わせてご覧ください。

「ピックアップ施工例」

(→ コチラ http://www.ginyusya.com/pickup/detail_08.html)

おつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

( 監修 : 松山 一磨)

2014年3月2日 1:03 PM |

カテゴリー:杉皮塀のある町家 VOL.5 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

〝光陰者百代之過客〟(李白)

〝月日は百代の過客にして、行かふ年もまた旅人なり〟(松尾芭蕉)

いつのまにか、

年賀状のお年玉ハガキ抽選も過ぎ…

長らく、お待たせいたしました!

ブログ更新、スピードアップしてまいります!

ここでしか見られない工事写真をメインにお届けします。

裏玄関(勝手口)完成間近

今回は、杉皮塀のある町家の続報です。

(※以前のブログはコチラ→ VOL.1・ VOL.2・ VOL.3)

だんだん、家の顔がはっきりとしてきました。

(before)玄関土間モザイクタイル

玄関土間では、左官職人がモザイクタイル飾りを施工中です。

小さなタイルは、塗った下地へ押し込んで埋め込みますが、

サイズが大きいと押し込む時に周りが崖のように盛り上がって

しまうため、今回はまずタイルを設計位置で固めてから、

下地を塗って仕上げます。

(before)天窓と梁の上の足場板

邸内には、塗装屋さんとクロス貼り屋さん。

高い所に足場を組み、職人さんがテキパキ働く姿には

いつも見とれてしまいます。

この時点で、内装の木部の塗装が終わりました。

いよいよクロス(壁紙)貼りです。

(before)クロスを貼る前にも色彩チェック!

リフォーム前のキッチンでは、

クロス裏面に糊を付ける機械が稼働し、

貼る前の準備作業が進行中…

(before)パテで壁面補修中の洋室

クロスを貼る前に、壁の穴やへこみはひとつひとつ、

パテでなめらかに補修しております。

クロスが凸凹せず、しゅっとした仕上がりになるんです!

(before)増えた階段

上の階へ移動いたしましょう。

まだ緑色のテープで止めた薄板のカバー付きですが、

上り下りしやすくなった新しい階段です。

畳半分ほどスペースを広げて2段分増やし、

角度がぐっとゆるやかになりました。

手すりも弊社設計の、木製オーダー品です。

(before)旧 既存の洗面台

2階では、もとからあった現代的な洗面台を取り外し、

設計デザイン担当者が、現状をしっかりと最終確認。

町家の魅力をアップさせるため、新しい洗面台製作が始まります。

(before)洗面台設置場所&トイレの扉

横のトイレスペースの扉は、アンティーク扉に交換しました。

もちろん、トイレ内もリフォーム済みです。

…チラッとご覧ください。

(before)アンティーク扉のアップ

アンティーク扉は、鍵まで木製で使えるものを選んでおります。

それに合わせ、トイレ背面の壁紙も模様入りの茶色に。

(before)ウッドデッキバルコニー工事中

お隣の2階の洗濯干場では、大窓についていた

鉄の手すりを一部カットし、出入口としました。

大工職人が、屋根の上に続くバルコニーを造っています。

洗濯干場、そして、お子様も遊べる安全な第2の庭として…

風と日射しが心地よく、気持ちの良い場所です。

(before)ウッドデッキバルコニーの目隠し製作

数時間で、デッキ土台から目隠しの柱まで完成しました。

ここに縦板を取付け、前後にずらした板の間を風が通る

和の「菖蒲張り(あやめばり)」で仕上げる予定です。

夏のバーベキューや夕涼みに、お子様のプール遊びに、

きっと充実した空間となることでしょう。

次回は、いよいよ完成編となります。

本日はここまでおつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

( 監修 : 松山 一磨)

2014年1月26日 6:49 PM |

カテゴリー:杉皮塀のある町家 VOL.4 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

・吟優舎 北白川事務所 改装編 第六弾!

左京区北白川の事務所改装の、続報です。

(after)北白川事務所 外装工事完了

ご覧の通り完成していた、事務所でした。

ところが、裏の壁が1カ所消えておりまして(?)、

(before)北白川事務所 壁があった前回

…たった1枚のベニヤ板に変わっておりました。(▼写真の左側)

(before)北白川事務所 壁が消えた現在

どうします、所長?

(before)北白川事務所 床磨き中

どうなるんでしょうか??

床を磨く前に、教えてくださいませ。

※こちらから以前の状況がご覧いただけます。

(before)北白川事務所 工事前の外観

(→ Vol.1) (→ Vol.2) (→ Vol.3)

(→ Vol.4) (→ Vol.5)

ともあれ、まずはご案内いたしましょう!

(after)玄関の前へ

さあ、お入りください。

(after)玄関ポーチ

カチャッ!

どうぞ。

(after)玄関へ一歩入った所

鼻をくすぐる、

削りたての新しい木のかおり。

すぐ左は、縦長のスリッパ収納庫です。

彫り跡が特徴の「なぐり加工」された収納庫の扉と、

本物の和のアンティーク木戸が並んでいます。

(after)なぐり加工の収納庫の扉とアンティーク木戸

ふりかえった頭上には、アンティーク風の小さな玄関照明。

続いて、奥の部屋へどうぞ。

(after)玄関の灯り

オフィス・ルームは、洋館風のしつらえです。

対面の窓は、設計から吟優舎オリジナルの木製仕様でして、

デスクもオリジナルで一部可動になっております。

(after)オフィス・ルーム (※連休verより変更しました)

その手前には、吹きぬけと照明、そして、

屋根裏ロフトへの梯子があります。

(after)吹きぬけと2種類の屋根裏ロフト

(after)吹きぬけのアンティーク風照明

(after)吹きぬけ梯子側

(after)屋根裏ロフトへの梯子

設計デザイン担当者いわく、

「いつも、ひとつの家が完成するまでは、緊張のあまり

ドキドキが止まらない毎日」なんだそうです。

「施主さんの期待に応えるのはもちろん、

それを実際に作ってくれる職人さんに申し訳ないから、

いい加減なデザインなんか絶対にできない」と。

どんな人の意見も聞き、キチンと消化してから

真剣勝負で検討し、デザインに取り組む。

「すべての努力が報われる瞬間がある」

という口癖と、0.1ミリすら手を抜かない担当者の姿には

いつも圧倒されています。

…あっ、所長っ!

ここです、この壁、どうなるんでしょうか?

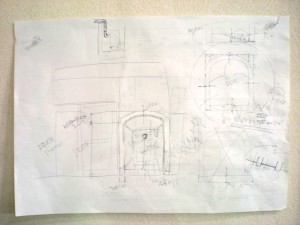

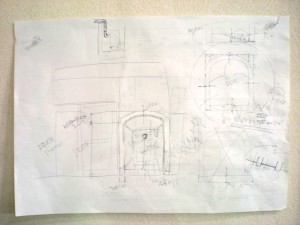

えっ、暖炉に?

(after)事務所 暖炉のスケッチ

スケッチによれば、薪ストーブを置く暖炉、と。

冬の前に、仕上げはタイルで飾る予定となりました

「すみませーん、各担当者さん、

事務所改装の仕事が増えました、大丈夫ですか?」

…こんな調子で、あっという間に8月が過ぎて行きました。

もう1度、途中経過をお届けしまして、

今度こそ、お披露目させていただくつもりです。

おつきあいいただき、ありがとうございました。

みなさま、完成までしばしお待ちいただけますでしょうか?

Blogged by 小川 還

2013年9月15日 11:44 PM |

カテゴリー:事務所 Vol.6 |

コメント(0)

【写真をクリックすると、大きく見やすくなります】

目にも鮮やかな緑の季節です。

堀川通りより見た御所

「杉皮塀のある町家」へやってまいりました。

前回ご報告した、杉皮塀のリフォーム完了後の、続報です。

(※初回ブログはコチラ→ VOL.1)

(after)玄関前より杉皮塀、歌舞伎門

ついに家本体のリフォーム工事の準備が整いまして、

解体前日のチェックにお邪魔いたしました。

お施主様ご夫婦にとっては、現状での見納めです。

お子様も小さく、片付けにいらっしゃるだけで大変なのに、

気持ちのよい笑顔で迎えてくださいました。

捨てるもの、残すもの、それぞれを色テープで分別し、

取り違え無いよう邸内を念入りに確認してゆきます。

さて、リフォーム前の家の様子をどうぞ。

…端正な美宅です、リフォーム前ですけれども是非ご覧ください。

お施主様のお祖父様が購入されてすぐ増改築され、

次に、ご両親の時代に水回りや空調の改築があったようです。

今回は、全体のリフォームとなります。

(before)正面から見た7面の屋根

こちらのお屋敷の特徴は、

2つの玄関と過去の増築で複雑になった屋根です。

解体してみるまで構造がわからず、気は抜けません。

(保存箇所)来客専用玄関

玄関のうち1つは、お客様専用の格式高い玄関。

(保存箇所)踏み石と障子

足を踏み出すと、気が引き締まります。

(before)家族用玄関

もう1つは、家族の玄関。

(before)門前から続く、趣き深い石畳

普段の勝手口でもあり、つい入ってみたくなる雰囲気です。

…お邪魔いたします。

(before)邸内と上がり框(あがりかまち)

上がり框(あがりかまち)から先は意外にも、現代的な空間でした。

(※上がり框/あがりかまち=土間から床へ上がるための一段高い板段。

視線が集まるため、良質な木目の美しい木材で製作される)

(before)上がり框の対面側

上がり框(あがりかまち)より振り返れば、昔の屋根としっくい壁が

あり、現代と過去のちょうど境目にいる心持ちです。

少しスピードをあげて、改築予定部分をご案内しましょう。

(before)現代風のダイニングキッチン

明るい木目調のフローリングに、システムキッチン。

水回りを使いやすくするために以前、増築された部屋です。

配置を変え、家とつり合うように古めいた仕様に変更されます。

(before)玄関脇の洋室

玄関を入ってすぐの洋室は、神戸の西洋館に似たデザインで、

壁は丸みをおび、天井へとなめらかに続いています。

壁紙・絨緞など表面の仕上げは新しいものになっていました。

木製の窓枠やお洒落なガラスは、そのまま残る予定です。

(before)茶の間。押入れの中には階段

お隣の茶の間からは、寝転べず不評だった掘りごたつが撤去され、

階段は、もっと傾斜がゆるいものと付け替えられます。

(before)網代(あじろ)の戸棚

押入れの奥は、裏手にある廊下側から使えるように浅く仕切られています。

その戸棚の戸は、檜(ひのき)の薄板を斜めに編んだ、手間のかかる高価な

「網代(あじろ)」の仕上げでした。

(before)来客専用の階段

お座敷と仏間の奥に、また階段がありました。

来客専用で現在は使われておらず、今回、撤去されます。

では、2階へまいりましょう。

1階とそっくりなお座敷と、洋間が並んでいます。

(before)お座敷と洋間の書斎

現代風に改築された洋間には、窓際の押入れを改造した

小さな書斎があり、古い机が置かれていました。

ここは、1階に場所を移し、設計担当者の指示によって再構築されます。

(before)2階。お座敷と洋間の欄間の比較

家全体で統一された形の欄間があり、洋間だけは、

エアコンで空調するためにふさがれていました。

過去に行われた改築は、どちらかと言えば、見た目より

実用本位の改造だったのでしょうか。

今回は、こういった点も解消されると聞いております。

(before)廊下のアンティーク照明

珍しいデザインに、設計担当者も思わず歓声をあげていました。

この照明は、外の杉皮塀の上に取り付けられた照明と

同じ時代の作品のように思われます。

(before)古い電灯のスイッチ

古い照明器具がある…つまり配線も古い、ということでしょうか?

新旧が入り交じったスイッチは、使いにくそうでした。

漏電による出火を防ぐために、配線までスッキリ整える必要があるようです。

(before)1・2階の廊下アップ

部屋をめぐって歩いた廊下は、昔のままの美しい木目であり、

角は寄木(よせぎ)にされ、長い1枚板を丁寧に組んであります。

表面はそのままに。

裏側には断熱材を施工して、床下からくる寒気をふせぎ、

より快適になる予定です。

2階の廊下からは手すりの柵がはずされ、屋根の上に

広いウッドデッキが新設されます。

(before)1階の廊下

庭の緑が目に心地よく、涼しい風が吹き抜けてゆきます。

この環境はそのまま、残されるはずです。

どんなスタイルも必ず、いつかは時代遅れになるもの。

されど、いくら古くとも、留めておきたい部分はそのままに。

…こだわりは受け継がれ、家屋に残ります。

家を購入したお祖父様やご両親は、その時代の最先端を集めて

自分の住まいをつくりあげられたのでしょう。

こんどはお施主様が、今の感覚でつくり変える番です。

弊社の設計担当者は、

目の前のお施主様のご希望をうかがいながら、

お祖父様が残された和のアンティークと対話するつもりで、

間取りはもちろん、紙・石の1つ1つまで膨大なサンプルを

取り寄せて吟味してきました。

古くても心には新しく感じられ、

新しくても古く懐かしい家に…。

徐々に明かされる全貌にご期待ください。

おつきあいいただき、ありがとうございました。

Blogged by 小川 還

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

建築こぼれ話 その3

「ピッタリ作らない、という知恵」

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

今回は、高級な網代(あじろ)戸の棚がありましたので

思わず、戸を開いて中をのぞいてみました。

(before)網代(あじろ)の戸棚の上部

最上段には、天板がありません。

また、背板も少しずらしたような納まりです。

試しに棚と押入れ、両側の戸を開いてみると、

強めの風が吹きぬけてゆきました。

…湿気対策だったようです!

押入れなど、布団からの湿気がたまりやすい所では

細かく仕切って空間を密閉しない、という昔の知恵です。

宮大工さんの書いた本によると、

日本の大工さんは古代から、視線がむかう部材の

美しさを大変気にかけたそうです。

逆に、見えない部分は、地震や台風での揺れや

湿気を逃がす構造に注力していました。

もちろんピッタリに作る技術力はあったのですが、

わざと、ピッタリ作らない部分を残したのです。

機会がありましたら、町家の土台の柱を見てください。

ゴツゴツした石にパッとのせただけの雑な仕上げに見えますが

適度にすきまができて、湿気がぬけます。

もし、石の上面にピッタリ合うように柱を削ると、

見た目はいいのですが、水にぬれた時に乾きません。

現代の押入れは、すきまが無いからカビが生えやすいそうです。

すのこを使って風の道を開けることをお奨めいたします。

…では、またお目にかかれますよう。

2013年5月20日 12:42 AM |

カテゴリー:杉皮塀のある町家 VOL.2 |

コメント(0)

« 前のページ

次のページ »