『 最近の記事 』

京町家には、今の住宅にはないユニークな工夫がたくさんあります。

今回は、現場からその一例をご紹介します。

こちらは、町家の玄関から奥までを貫く土間、通り庭です。

奥の方の通り庭は、主婦たちが忙しく立ち働くことから「ハシリ」とも呼ばれます。

※解体前の町家の通り庭

※解体前の町家の通り庭

通り庭の中ほどに、見つけました。

「嫁隠し」の跡。

嫁隠しとは、一種の衝立(ついたて)のこと。

来客に家の奥を直接見せないようにする工夫のひとつです。

名前の由来は「客から嫁の姿を隠すため」とされていますが、機能はそれだけではありません。

接客や商売をする「表の間」。

そして家族が過ごす「プライベート空間」の境界としての役割もありました。

酒屋さんやお米屋さんなどの御用聞き、使用人など、さまざまな人が出入りする京町家では、この嫁隠しの前で家人に声をかけ、許可を得てから奥へ入ることができました。

また、家の人にとっては、客に顔を見せる前に身だしなみを整える、ちょっとしたスペースとしても活用されていたようです。

嫁隠しなど珍しい意匠については、こちらの記事もご覧ください。

嫁隠しのある

『大正ロマン数寄屋造りの町家リノベーション』vol.1

blogged by 黒川京子

2025年3月17日 12:14 PM |

カテゴリー:( 1. お知らせ ) |

コメント(0)

京都市上京区西陣の京町家リノベーション。完結編(後編)をお届けします。

「実際に住んでいる町家にお客様をお迎えし、アットホームなおもてなしを」。

施主様が長年温めてこられたコンセプトの下に、観光・食事・鑑賞が楽しめるプライベート空間「あそんでいきなはれKYOTO」として生まれ変わりました。

前回までのお話はこちら→

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4

vol.5

前回vol.5では、おもてなしの中心となる華やかな「ダイニングキッチン」をご紹介しました。

その奥に広がるのは、京町家らしい座敷と緑鮮やかなお庭の景色です。

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

AFTER

AFTER

庭に面した開口は、できるだけ広く取ることで、最大限の視界と光、風を取り込んでいます。

座敷は、おもてなしの場として、また舞妓さんや芸妓さんを招いてのお座敷遊びにも使われます。

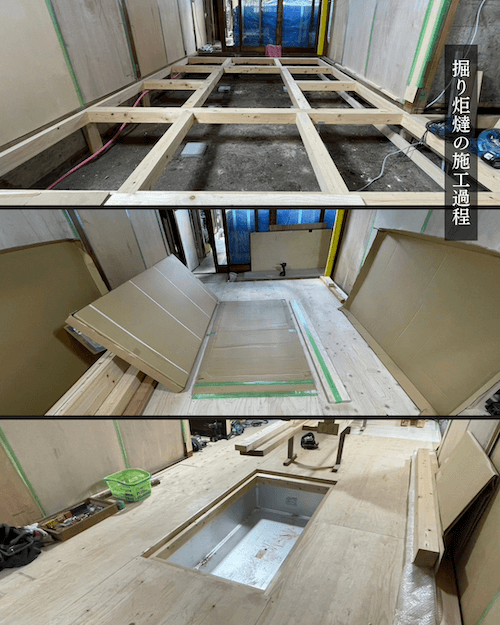

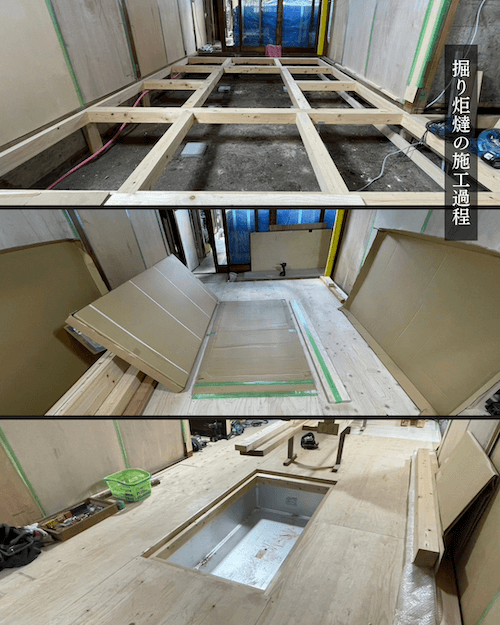

掘り炬燵を設置した座敷

掘り炬燵を設置した座敷

床には設備を入れていますので、畳を一部上げれば掘り炬燵としても使用できます。

施工過程

施工過程

座敷と縁側の境の欄間には「黒竹(くろちく)の欄間」を採用しました。

黒竹とは竹の一種で、古くから建材や工芸品などに利用されてきた、素材本来の黒色が人気の素材です。

2mほどの黒竹のうち、最も細い先端30cmだけを選び抜きます。

それを職人の手で「一・二・三(ひふみ)」の間隔で並べていきます。

先端以外の太い部分は、あえて使用しません。

太い部分が入るとどうしても繊細さに欠けてしまうためです。より美しい意匠を求めるが故のこだわりです。

黒竹の後ろには、曇り調のカッティングをグラデーション状に施したガラスを嵌めています。黒竹の欄間を引き立てるとともに、美しい化粧を施した縁側の軒裏が、室内からも見えるようにしています。

最後に、庭についてもお伝えします。

吟優舎の町家リノベーションにおいての造園は、設計のコアとなる重要な部分です。

植栽はもちろん、灯籠や蹲(つくばい)、手水鉢(ちょうずばち)、石の一つまで自社で取り揃え、自社でプランニングし、専門の造園職人さんと一緒に作庭しています。

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

こちらの造園では、施主様がご先祖様から大切に受け継がれてきた庭石が最も美しく見えるよう、専門の職人さんと共に作庭いたしました。

築100年を超える京町家のリノベーション。

弊社としても多くのチャレンジがありながらも、お客様の温かいご協力のもと、ついに完成することができました。

離れに住まわれながらの工事は、大変なご苦労であったことと思います。

終始温かくまた忍耐を持ってご対応下さった施主様には、心より深くお礼申し上げます。

誠に有難う御座います。

引き続き末永い御贔屓の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

blogged by 松山一磨 & 黒川京子

歴史的意匠建造物のプライベート空間、贅沢で優雅な「あそんでいきなはれKYOTO」様。

舞妓さんとのお座敷遊び体験など、非日常な京都時間を楽しめる場所となっています。詳しくはホームページをご覧ください。

『あそんでいきなはれKYOTO』様のホームページはこちらをクリック

2025年1月23日 5:55 PM |

カテゴリー:( 1. お知らせ ) |

コメント(0)

上京区西陣、築100年以上の歴史がある京町家リノベーション『雅』、続報です。

(前回のお話はこちらvol.1)

「本当の京都を、日本だけでなく海外の方にも知ってもらいたい。実際に生活している京町家の空間を楽しんでもらいたいんです」。

そう仰る施主様。

長年の思いを観光・食事・鑑賞が楽しめるプライベート空間『あそんでいきなはれKYOTO』として形にするため、解体工事が始まりました。

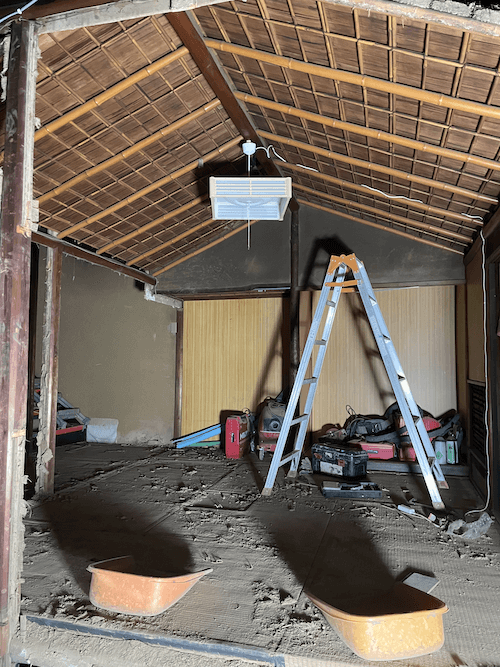

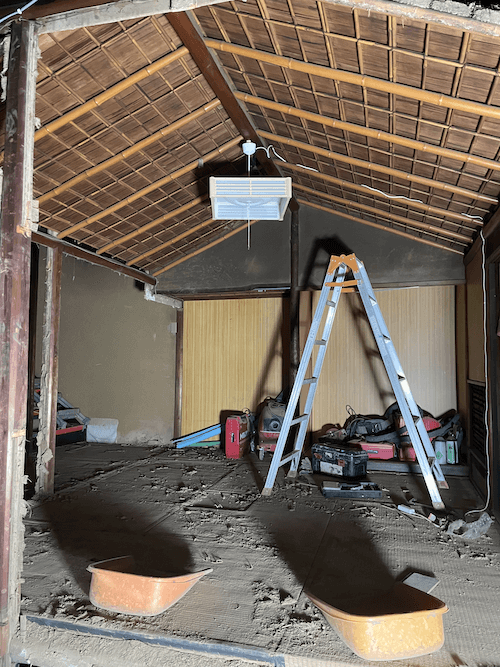

床が取り払われ、中が見渡せる状態になりました。

立派な京町家ですのでとても奥に長く、京町家ならではの「鰻の寝床」の形状がよく分かります。

建物の両サイドに窓がないのは、京町家の特徴のひとつです。

床下の束石(つかいし)を設置しているところです。

束石とは、建築の床束(ゆかづか)を支えるための石材であり、建物の基礎部分に配置される重要な要素です。

掘り炬燵(ごたつ)だったと思われる跡のまわりに、束石を設置していきます。

束石は、地面の湿気から柱を守る役割も果たしています。

水回りの基礎施工部分です。

解体してみると既存の基礎の状態があまり良くなかったため、新たにコンクリートブロックによる補強を行いました。

町家リノベーションでは補強が欠かせません。

担当大工と弊社所長が部分ごとに状況を見て判断し、適切な補強を行っています。

解体が終わり、本格的に木工事が始まります。

ここからどんどん変化していくことでしょう。

ふと見上げると、廊下の庇(ひさし)に蝉の抜け殻がひとつ、くっついていました。

家の内側と外側(庭)との距離が近く、自然と共生する京町家ならではの風景に心が和んだ筆者です。

blogged by 黒川京子

2024年9月5日 5:29 PM |

カテゴリー:( 1. お知らせ ) |

コメント(0)

京都市に残っている町家は、都市化や近代化の影響により年々減少する傾向にあります。

一方で、まだまだ現役の町家も見られます。

他の区に比べて町家がまだ多く残っているといわれる下京区。

六条通にほど近い、大きな京町家のリノベーションを承りました。

現場では、すでに解体工事が進んでいます。

100年以上の歴史がある立派な町家です。

解体の途中で貴重な意匠がいくつか見つかりました。

今回は、その一部をご紹介いたします。

◆茶室跡

玄関を入った土間の横。

屋根のような天井が見られます。茶室(数寄屋)だったようです。

「数寄屋」や「数寄屋造り」は、もともとは茶の湯を行う建物を指しますが、現在は高級和風建築を指す場合もあります。

◆囲炉裏跡

石で囲われたこちら。

詳しくは分かりませんが、おそらく囲炉裏の跡だと思われます。

「囲炉裏跡かとも思いましたが、比較的新しめに見えますので、もしかしたら豆炭を使った掘りごたつ跡かも?推測の域は出ませんが…」と設計士談。

◆防空壕跡

和室の下に隠れていた、地下に降りる小さな階段。

どうやら、防空壕のようです。

築100年を超える町家では珍しくないようで、大工によると「古い町家にはよく見られるんですよ」とのこと。歴史を感じさせます。

◆碍子(がいし)

1階の天井を取ると、古い電線とそれを支える陶器製の碍子(がいし)が現れました。

「碍子」とは電線を支えるための器具で、火事にならないよう陶器で作られていました。

昭和30年ごろを境に減っていったようですが、古い町家では軒下や天井に残っていることがあります。

◆嫁隠し

町家を貫く土間「ハシリ」の中ほどに設置される衝立(ついたて)、「嫁隠し」。

「これより奥はプライベート」の目印と言われています。

数々の珍しい意匠が残っていた京町家。

施主様ご家族が住みやすいようにリノベーションしてまいります。

blogged by 黒川京子

2024年8月15日 4:12 PM |

カテゴリー:( 1. お知らせ ) |

コメント(0)

「伏見御香宮の古民家リノベーション『蔵』」の続報です。

前回までのお話はこちら→

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4

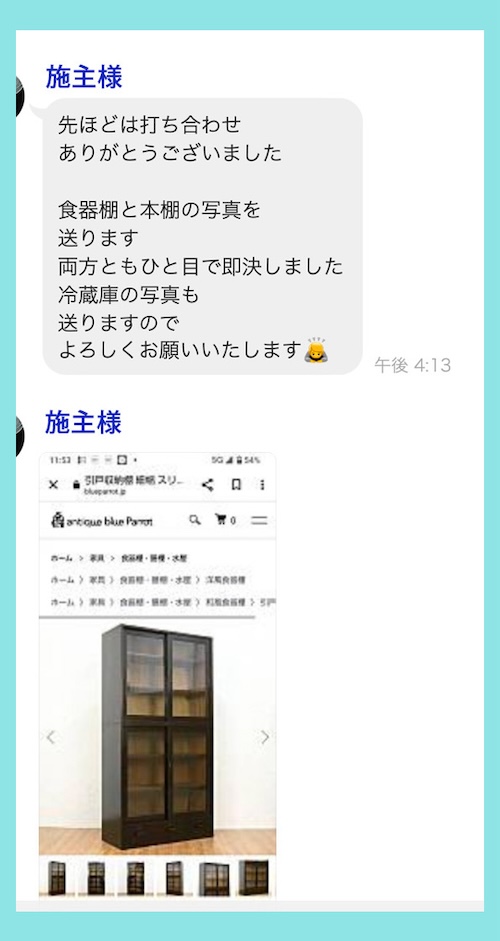

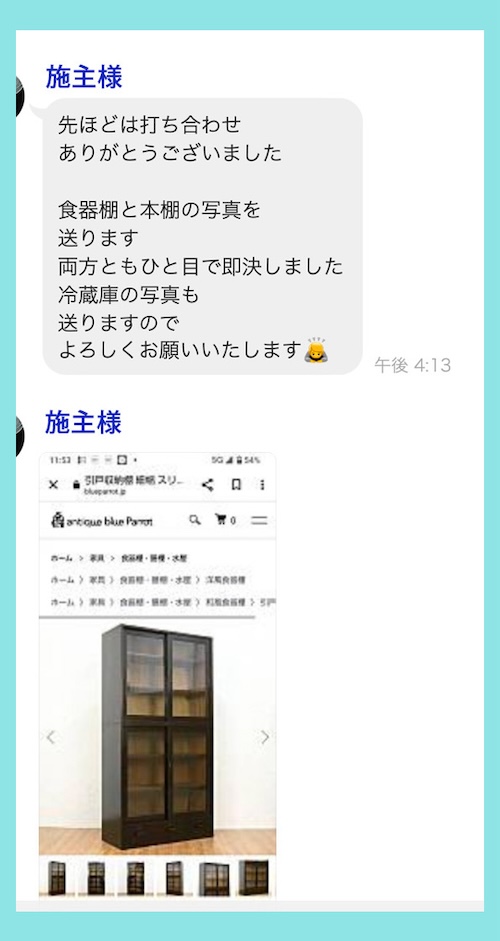

弊社では、工事前に全ての家具、家電を施主様に決定(場合によっては購入)して頂き、サイズや形状を確認します。

配置は弊社で検討し、図面に反映させていきます。

これには理由があります。

あらかじめ家具とその配置を決めることで、ちょうどいい場所にスイッチやコンセントなどを設置することができ、「あと5cm広かったらソファが入ったのに」「あと3cm低かったらコンセントが届いたのに」といった失敗をなくすことができるのです。

「伏見御香宮 古民家リノベーション『蔵』」の施主様は、リノベーションにあたってアンティークの本棚と食器棚をご購入されました。

購入された家具の配置や大きさは、すべて図面の中に記載していきます。

細やかなプランニングを行うためです。

これらの家具のサイズをもとに、コーナー幅やコンセントの位置などを決定します。

施主様からLINEにてご購入家具のご報告を頂きました。

施主様との打ち合わせは、もちろん対面でも行いますが、このようにLINEでも行います。

吟優舎ではご契約が済むと、施主様とのグループLINEを作り、進捗のご報告や細かなご相談ができるようにしています。

どんな些細なことでもお客様がご相談できる体制を心がけています。

blogged by 黒川京子

2024年7月24日 4:08 PM |

カテゴリー:( 1. お知らせ ) |

コメント(0)

次のページ »